営業資料のデザインは外注すべき?作り方や代行の際のポイントも解説

営業活動に欠かせない「営業資料」。製品やサービスの魅力を的確に伝えるためには、内容の構成力はもちろん、視覚的に伝わる“デザイン力”も重要な要素です。とはいえ、社内にデザインの専門人材がいない場合、伝わりにくい資料や野暮ったいレイアウトになってしまいがち。そうした課題を解決する手段として注目されているのが、営業資料の「外注・代行サービスの活用」です。

本記事では、営業資料を効果的に仕上げるための基本的な作り方や、外注・代行を活用する際のポイント、依頼先の選び方について解説します。説得力のある営業資料で商談力を強化したい方に向けて、実践的な情報をお届けします。

営業資料を外注するならオプサー

「営業スキルの平準化を目的として資料を刷新したい」「新規サービス立ち上げにあたり営業資料を新規制作したい」などお悩みがあれば、多くの近しい実績と経験を持つクリエイターに依頼することがオススメです。一人目の相談相手としてオプサーはいかがでしょうか?

オプサーのポイント

- 契約からマッチングまで最短3時間で完了

- 月額無料で実績豊富なクリエイターと出会える

- クリエイターの選定からディレクションまでお任せも可能

あなたにぴったりのクリエイターと必ず出会えるマッチングサービスオプサー。まずはお気軽にご登録ください!

なぜ営業資料に「デザイン」が重要なのか?

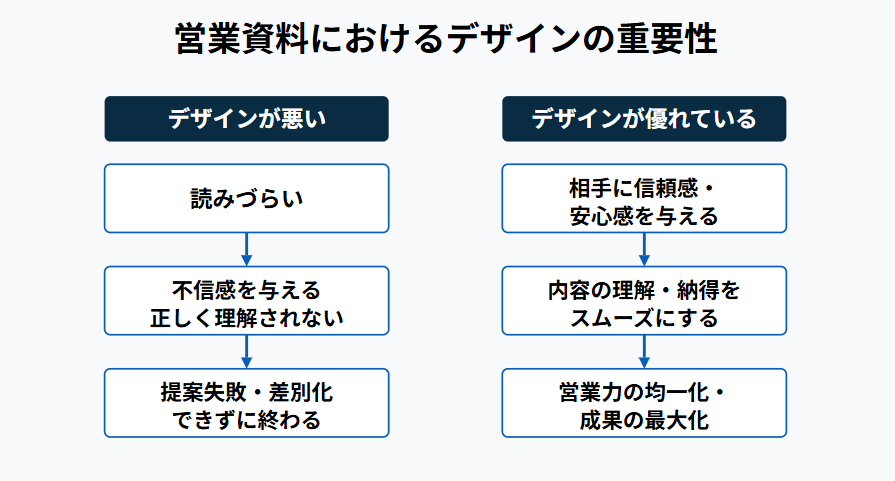

提案力や信頼感を左右するビジュアル要素

営業資料は「視覚で伝える営業ツール」です。内容が優れていても、レイアウトや配色が整っていなければ、相手に不安や不信感を与えることもあります。デザインは、資料に込められたメッセージを引き立て、相手の理解と納得を促すための重要な要素です。また、資料のフォーマットや構成が統一されていることで、誰が提案しても一定レベルの説明ができるようになり、営業スキルの均一化にもつながります。

営業現場の課題「内容はいいのに伝わらない」資料

多くの企業では、営業資料を営業担当者がPowerPointやGoogle Slidesで自作しています。しかし、内容に集中するあまり、見た目や構成が疎かになってしまうケースも少なくありません。その結果、「良い商品なのに印象に残らない」「他社と似たような資料で差別化できない」といった課題が生まれます。

営業資料の基本的な作り方と構成

資料の種類と目的を明確にする

営業資料には「会社紹介資料」「商品・サービス提案資料」「実績紹介資料」「導入事例資料」などさまざまなタイプがあります。目的に応じて、どの情報を強調すべきかが変わるため、まずはゴールを明確にしましょう。

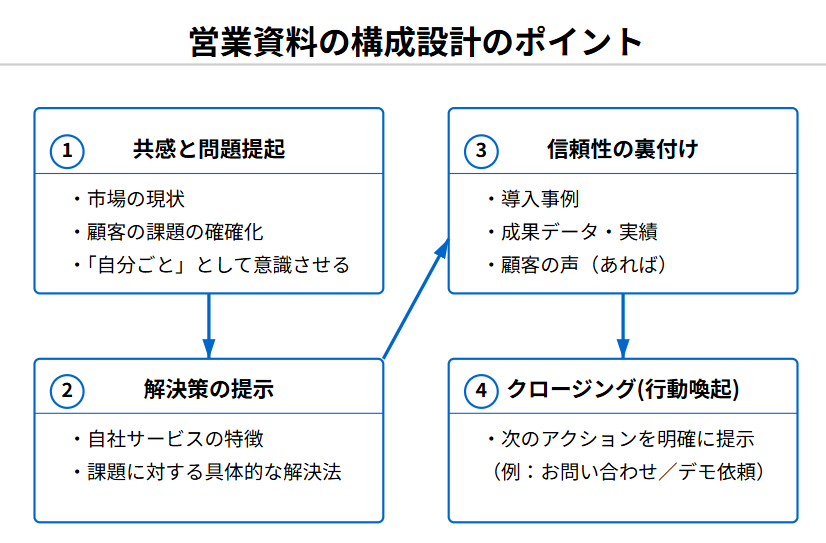

伝える順番と構成設計のコツ

「誰に」「何を」「どのように伝えるか」を意識しながら、読み手が理解しやすく納得できる論理的な構成を設計することが、営業資料では不可欠です。単なる情報の羅列ではなく、読み手の関心を引きつけるストーリー性を持たせることで、提案の説得力が高まります。

営業資料の骨組みとしては、まず顧客が直面している課題や市場の現状を示し、共感と問題意識を喚起することが効果的です。そのうえで、自社のサービスがどのようにその課題を解決できるかを具体的に伝え、他社との違いや自社の強みを明確に示します。

さらに、実際の導入事例や成果データを提示することで、提案の実効性を裏付け、信頼性を高めます。最後に、次の行動を促すクロージングをしっかりと設けることで、提案として完結した資料となり、成約へとつながる確率も上がります。

図解やビジュアルの活用で理解促進

テキストばかりの資料は読み手にとって負担になります。グラフ、図解、アイコンなどのビジュアル要素を活用することで、情報の理解や記憶の定着を促進できます。

営業資料のデザインは社内で?それとも外注?それぞれのメリット・デメリット

営業資料のデザイン制作には、社内で完結させる場合と、外部に委託する「外注・代行」の2つの方法があります。それぞれに特徴があり、目的や社内体制に応じて適切な手段を選ぶことが重要です。

項目 | 社内で制作 | 外注・代行 |

|---|---|---|

コスト | 社内の人材を活用できるため比較的安価 | 案件ごとに費用が発生。内容やページ数によって変動することが多い |

スピード | 社内調整がしやすく、急な修正や追加対応にも柔軟に動ける | スケジュール調整が必要で、外注先の制作状況に依存する部分がある |

クオリティ | 担当者のスキルに左右されやすく、表現力やデザインの質にバラつきが出やすい | プロのデザイナーが対応することで、視覚的訴求や伝達力の高い資料が期待できる |

リソース管理 | 社内リソースを消費するため、他業務とのバランスを調整する必要がある | 制作業務を外部に切り出すことで、社内は企画や営業活動に専念できる |

ノウハウの蓄積 | 社内にナレッジを蓄積しやすく、継続的な改善や標準化に活用できる | ノウハウは社外にあるため、長期的には自走化の妨げになるケースもある |

外注・代行を活用する際の注意点と進め方

依頼前に準備すべき情報

- 資料の目的やターゲット

- 想定する使用シーン(オンライン商談・展示会など)

- 掲載すべき情報や素材(ロゴ、写真、既存資料など)

外部に資料作成を依頼する際、事前に情報を整理しておくことで、スムーズな進行につながります。

ラフ案・参考資料の共有で完成度が変わる

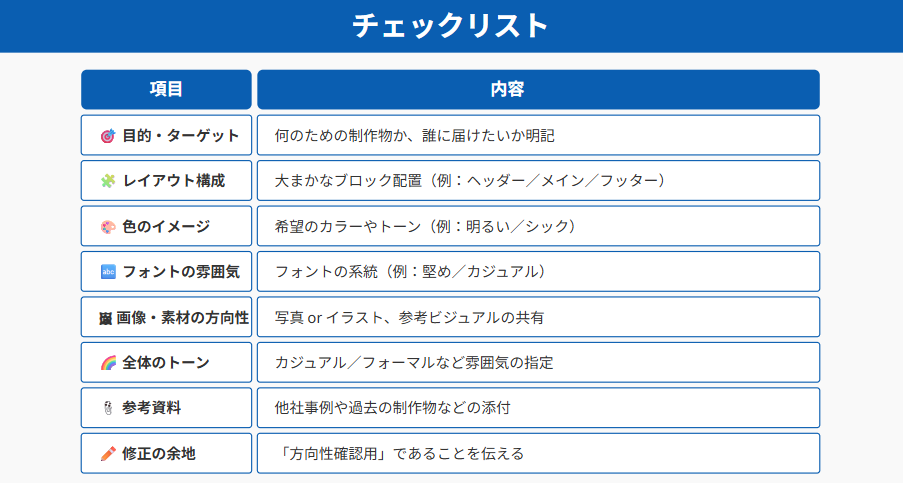

デザイナーとのコミュニケーションを円滑にするためには、具体的で明確なイメージを伝えることが不可欠です。プロジェクトが進行する中で、最初に伝えたイメージと最終的な成果物に大きな差が生まれることがありますが、それを最小限に抑えるためには「どんな資料にしたいか」をしっかりと伝えることが重要です。

ラフ案でのアイデア共有

プロジェクトを開始する際、最初に作成するラフ案やモックアップは、デザイナーが方向性を理解するための基本となります。この段階で大まかなレイアウトやデザインの方向性を決めておくことで、デザイナーがそれをもとにより具体的なデザインに落とし込みやすくなります。ラフ案はあくまでアイデアの出発点であり、細かい部分は後で調整する余地がありますが、方向性を明確にすることで、最終的な成果物に対する誤解を減らすことができます。

上記チェックリストをもとにアイデアを伝えてみましょう。

明確なフィードバックで更なる改善

デザイン案が提出された後のフィードバックも重要です。ラフ案や参考資料をもとに作成されたデザインに対して、明確で具体的なフィードバックを行うことで、次の修正案に繋がります。「良い」「悪い」という抽象的なコメントではなく、「この部分の色が少し暗すぎる」「レイアウトのバランスが少し崩れている」など、具体的な改善点を指摘することが、最終的な完成度を大きく向上させます。

デザイナーとの円滑なコミュニケーションは、プロジェクトの成功に大きく影響します。ラフ案や参考資料の共有は、コミュニケーションの土台となるものであり、しっかりとしたイメージを伝えることで、完成度の高いデザインが生まれやすくなります。

著作権や情報管理に関する確認事項

外注先との契約書において、成果物の著作権の帰属や、資料に含まれる機密情報の取り扱いについて明確にしておくことが重要です。

外注先の選び方とおすすめサービス

対応できる資料の種類(提案書・会社案内・IR資料など)

外注先がどのような資料に対応しているかを確認しましょう。

特に営業資料は、論理構成力だけでなく、ビジュアル訴求のバランスも求められるため経験豊富なデザイナーに依頼することが望ましいです。

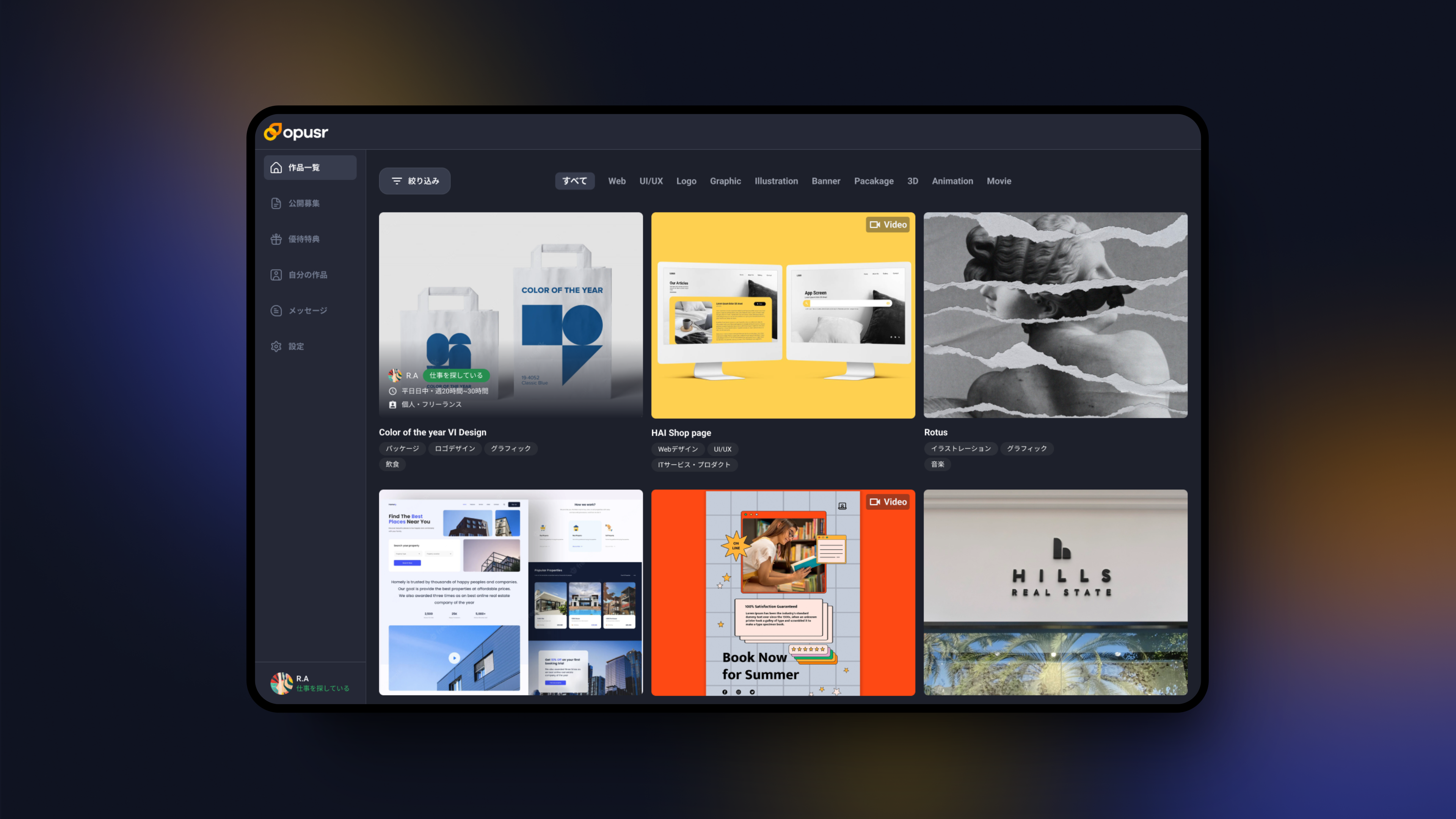

制作実績・ポートフォリオの確認

制作実績やポートフォリオを事前に確認することで、期待するクオリティとマッチするかを判断できます。複数の候補先を比較検討することもおすすめです。

企業の要件に合ったマッチングサービスの活用

オプサーで営業資料の外注をもっとスマートに

営業資料のデザインを外注したいが、適切なデザイナーやパートナーをどう見つけるかで悩む方も多いはず。

「opusr(オプサー)」は、企業のニーズに応じて、営業資料や販促資料に強いデザイナーやクリエイターともマッチングできるサービスです。

- 営業資料や提案書の制作実績をもつデザイナーが多数登録

- ポートフォリオをもとに直接相談・発注が可能

- 急ぎの案件にも対応できるマッチング体制

外注先を探す手間を省き、質の高い営業資料をスピーディーに仕上げたい方は、オプサーの活用をぜひご検討ください。

まとめ|営業資料の品質は“伝わるかどうか”で決まる

説得力ある営業資料は、営業活動の成果を大きく左右します。デザインや構成にこだわることで、相手に伝わる印象や信頼感は格段に向上します。もし社内だけで制作することに限界を感じている場合は、外部のプロを活用するのが得策です。

「伝わる資料」で競合に差をつけたい方は、ぜひ外注・代行という選択肢を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

この記事をシェアする

.jpg)

.jpg&w=3840&q=75)