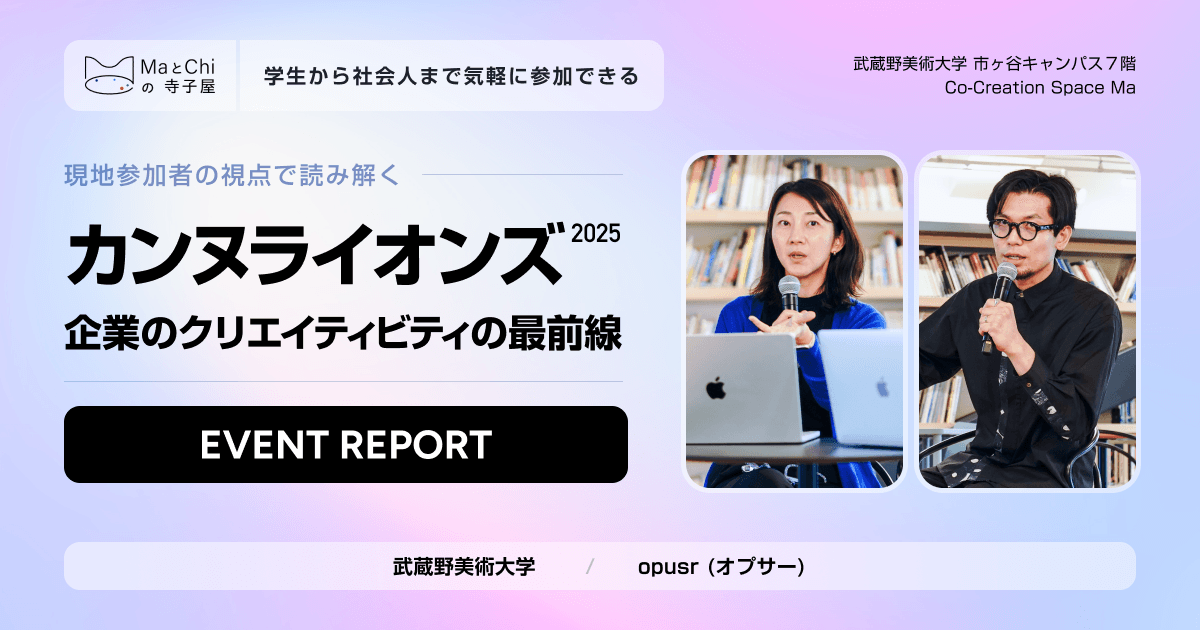

イベントレポート<MaとChiの寺子屋 vol.4> カンヌライオンズ2025から見るクリエイティビティの最前線 | Accenture Song 太田氏・ヘラルボニー 桑山氏が語る「クリエイティビティと信頼」

太田郁子、桑山知之、萩原幸也、諸石真吾

2025年8月7日(木)、武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスの共創スペース「Co-Creation Space Ma」にて、クリエイティブやデザインに関わる人々が集うトーク&ネットワーキングイベント「MaとChiの寺子屋」の第4回が開催されました。

本レポートでは、クリエイティブ業界の第一線で活躍するAccenture Song太田郁子氏とヘラルボニー桑山知之氏が登壇したセッション「現地参加者の視点で読み解く、カンヌライオンズ2025」の模様をお届けします。

カンヌライオンズ2025のセミナーやAnnual Report “Statement for Creativity” を基に、現代のビジネス潮流や、ビジネスにおけるクリエイティビティの実際について議論されました。

“MaとChiの寺子屋”とは?

「MaとChiの寺子屋」は、クリエイティブやデザインの分野に関わる学生・社会人が、誰でも気軽に参加し、学びあい、交流できる場を提供することを目的として、株式会社ヒューリズムの「オプサー」と武蔵野美術大学が共同主催となって運営するトーク&ネットワーキングイベントです。

スピーカー

太田郁子 氏

Accenture Song / Managing Director

2001年に博報堂に入社。ストラテジックプラナーとして、さまざまな企業の経営戦略、マーケティング戦略の立案や商品開発に携わる。2019年10月から博報堂ケトルの代表取締役共同CEO/エグゼクティブクリエイティブディレクターを務めた後、2022年4月から現職。パーパスやブランディングの視点を起点にした企業成長戦略、新規事業創出や、デジタルマーケティングなどに従事。2025年からはDroga5 TokyoのChief Growth Officerに就任し、アクセンチュアグループ内でクリエイティブ起点の企業変革を推進。

桑山 知之 氏

株式会社ヘラルボニー / Creative Director

1989年愛知県名古屋市生まれ。慶應義塾大学経済学部を卒業後、2013年東海テレビ入社。

報道部にて遊軍や愛知県警担当の記者・ディレクター。また「見えない障害と生きる。」といったドキュメンタリーCMをプロデューサーとして制作。

2023年、ヘラルボニーのクリエイティブディレクターとして入社。NHKEテレ「あおきいろ」内コーナー「くりかえしのうた by ROUTINERECORDS」総合演出などを務める。主な受賞歴は、カンヌライオンズ「Glass: The Lion for

Change」ゴールド、日本民間放送連盟賞最優秀賞、ACCゴールド、ギャラクシー賞優秀賞、消費者が選んだ広告コンクール経済産業大臣賞、広告電通賞SDGs特別賞・フィルム広告金賞など。

第一部:キーノートセッション|「世界的に企業への信頼が揺らぐ中で、信頼を勝ち取るクリエイティビティとは? 」

なぜ今、クリエイティビティに「自信の回復」が求められるのか?

セッション冒頭、進行役のオプサースタッフから、今年、カンヌライオンズ事務局がAnnual Statement 「States of Creativity 2025」で公表したテーマの解説から始まりました。2025年のテーマは「Call for Confidence(自信への呼びかけ)」。これは、世界中の企業でクリエイティビティに対する自信が失われている現状への警鐘だと言います。

実際にカンヌライオンズ事務局が実施した調査では、「日常的にリスクを取った意思決定ができる」と答えた企業はわずか13%。多くの経営層が「質の高いインサイトを生み出す力が弱い」と感じ、前例踏襲や社内コンセンサスに時間をかけすぎるあまり、創造性が阻害されている実態が浮き彫りになりました。

この潮流について、太田氏は別の視点から、さらに深く解説しました。

太田氏によれば、近年、ブランドに対する生活者からの信頼が非常に低下しているという調査結果や議論があり、その背景には、世界的なインフレリスクや、AIによるフェイク情報の氾濫といったマクロ要因が存在していると考えられます。

企業の過度な利益追求姿勢が、生活者から企業に対する懐疑的な姿勢を強めてしまうということなのでしょう。そのような背景もあり、近年のカンヌライオンズでは、広告業界に閉じたイベントではなくなってきており、2010年代以降、ビジネスや社会課題解決への貢献がより重視されるようもなっています。

こうした企業が提案する顧客体験の劣化について、カンヌライオンズ2025の中で行われたNYのブティックR/GAによるセミナーでは「shitification(クソ化 ー 訳:花王 廣澤祐氏)*」という強烈な言葉で表現されていたことなどが紹介されました。

*「“クソみたいなCX”はなぜ生まれるのか ブランドは『体験提供者』」, 日経クロストレンド

あらゆるものへの信頼が揺らぐ時代だからこそ、クリエイティビティによっていかに本質的な信頼を再構築できるかが問われている、と太田氏は指摘しました。

日本のスタートアップは、なぜ世界で評価されたのか?

この「信頼」というテーマにおいて、鮮烈な光を放ったのがヘラルボニーの存在です。主に知的障害のあるアーティストが描く作品を、社会の様々なモノやコトに展開する同社。今回は特定のキャンペーンではなく、「企業体そのもの」をカンヌに出品し、「Glass: The Lion for Change」部門で見事ゴールドを受賞しました。

桑山氏は、その舞台裏を次のように語ります。

「もともとは別の部門で応募したのですが、カンヌの事務局から『あなたたちに、もっとふさわしい部門がある』と連絡が来たんです。それが、ジェンダーの“ガラスの天井”を打ち破るという趣旨から、今年さらに社会的マイノリティ全般へと対象を広げたグラス部門でした。」

現地での最終プレゼンテーションでは、ヘラルボニーの取り組みを紹介するだけでなく、障害のあるアーティスト・小林覚さんもライブペイントで登壇しました。彼がその場で作品を生み出す姿は、審査員に強烈なインパクトを与えたとのことです。

「『彼らの存在が当たり前にいるんだ』というオーセンティシティ(本物であること)を示せたことが、評価のポイントだったと感じています。我々の活動が本気なのだと、肌で感じてもらえたのではないでしょうか。」と桑山氏は語ります。

太田氏も、「近年、クリエイティブ産業では、世界の中で日本のプレゼンスが低下していると感じます。その中で、無名の日本のスタートアップであるヘラルボニーが、世界で正々堂々と評価されたことは、誇らしいことですね」と称賛しました。また、こうしたチャレンジングな姿勢を、広告業界全体が改めて見習う必要がある、と語りました。

明日から、クリエイティブパーソンは何を目指すべきか

あっという間に過ぎたセッションの最後、これからのクリエイティブパーソンへのメッセージが両氏から送られました。

桑山氏:「クリエイティビティは、デザインや映像といった専門職だけの力ではありません。それをどう広げるかという企画やアイデアにこそ本質があります。つまり、クリエイティブの可能性は全員にある。だからこそ、様々な人との対話を大切にしてほしいです。」

太田氏:「若い方には、自己表現だけでなく、それが社会にどう実装され、どんなインパクトを与えるのかまでセットで考えることを意識してほしい。そして経験を積んだ大人たちには、正しいだけでなく『正しくて面白いこと』にこだわってほしい。私自身、カンヌライオンズに足を運ぶたびに、世界のクリエイティビティに触れることで勇気をもらいます。一緒に頑張りましょう。」

世界の最前線で戦うお二人の言葉は、クリエイティビティが単なる表現技術ではなく、社会と深くつながり、未来を動かすための知性であることを改めて教えてくれました。

第二部:オプサーx武蔵野美大学ラップアップセッション|未来予測図としてのカンヌライオンズ — オプサーx武蔵野美術大学が語る、世界の潮流を“自分ごと”にする方法

第一部の興奮冷めやらぬ中、イベントは第二部のラップアップセッションへ。登壇したのは、「MaとChiの寺子屋」を共同主催する、武蔵野美術大学の萩原幸也氏と、「opusr(オプサー)」の諸石慎吾の二人です。

このセッションでは、イベント開催の背景にある両者の想いから、キーノートで語られたクリエイティビティの潮流をさらに深く掘り下げる議論まで、主催者ならではの視点が光るトークが繰り広げられました。

MaとChiの寺子屋主催者たちの想いと意図

まず、本イベントの主催者である諸石は、クリエイタープラットフォーム「opusr(オプサー)」を紹介しました。

「コンセプトは“アウトプットで繋がる”です。制作単価や労働条件だけでクリエイターを選ぶのではなく、クリエイターが実際に手掛けた過去のアウトプットやスキルを可視化し、それを見た企業がクリエイターにオファーする仕組みです。国内には実力あるクリエイターが心地よく活動できるプラットフォームが少ないと感じ、クリエイターにとっても、依頼する企業にとっても健全な『綺麗な生態系』を作ることを目指して2年前にサービスを開始しました。ただ、マッチングだけではクリエイター同士の出会いや学びの場は生まれない。サービスのミッションである”Create Design Cycle~デザインで社会を循環させる~”を体現するために、この『MaとChiの寺子屋』を始めました。」

続いて、本イベントの舞台でもある武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスと、Co-Creation Space Maについて、立ち上げを担当した萩原氏がコンセプトを語りました。

「美大について、語弊を恐れずに言うと、『お絵描きをしている人たちの集まり』というイメージを世間から持たれがちですが、武蔵野美術大学は『真に人間的自由に達する教育』を理念として掲げています。そのため、美大一般に対する誤解を解き、もっと社会と接続するためにこの都心のキャンパスは作られました。『Ma』は、大学と社会の『間』にある接点として、多様な交流が生まれることを目指しています。」

社会と大学、そしてクリエイターの「間」を繋ぎ、新たな知見(Chi)を生み出す。両者の想いが、このイベントの温かい雰囲気の源泉となっていることが伝わってきました。

カンヌライオンズはもはや未来予測図ではない、事例の“背景”まで読む重要性

萩原氏は2017年にカンヌライオンズでグランプリを受賞した経験を持ちます。

それは、男性が自身の精子の活動状況を測定できるスマホアプリのプロジェクトで、当時テーマとなっていた「Gender Equality(男女平等)」の文脈で評価された経験でした。

「不妊の原因は女性側にあると見なされがちな日本において、男性側の問題を可視化し、手軽なソリューションで解決した点が評価されました。この時から、広告キャンペーンだけでなく、事業やソリューションそのものが評価される流れが始まっていたと感じます。」と萩原氏は語ります。

この経験を踏まえ、萩原氏はカンヌの事例を見る上での重要な視点を提示します。

「今の学生はカンヌの存在自体を知らないかもしれない。でも、世界の潮流を知ることは非常に重要です。事例をインプットする時、面白い表現だけを見るのではなく、『その背景にどんな社会課題があったのか』『どんなプロセスで結果に繋がったのか』を分解して、自分の引き出しにストックしていくことがアイデアの源泉になります。」

さらに、「カンヌで起きていることは数年後の日本の姿ではなく、今まさに日本で起きている課題として捉えるべき。」と語り、世界のクリエイティブを“自分ごと”として捉える重要性を強調しました。

セッションの最後には、諸石が「普段の仕事とは規模が違うかもしれないが、それでもインプットすべき」と前置きし、今年のカンヌで特に印象に残った事例について、日常の仕事に活かすための世界のクリエイティブという視点からいくつか紹介を行いました。

第三部:オプサー主催ワークショップ|「企画力の基礎体力を養う、事例の読み解き方」

普段、19時以降の夜間に開催しているMaとChiの寺子屋ですが、今回は初の試みとして日中開催に加えて、オプサースタッフがモデレーターを務めるワークショップを行いました。

1時間のワークショップには、20名強の方にご参加いただきました(※トークセッションの参加者は70名弱)。ワークショップの前半は、商業クリエイティブを題材に、実際に世の中に生み出された事例を見聞きした際、どのような視点からそれらの事例を読み解き、解釈するべきか、事例分析の意義や事例分析のフレームワークについて、オプサースタッフから簡易的なレクチャーを行いました。

その後、5人1組に分かれ、実際の企業のクリエイティブ事例を基に、個人ワークとグループディスカッションを繰り返す形で、クリエイティビティの解釈や読み解き方についての意見交換を行いました。

おわりに

キーノートからラップアップ、ワークショップに至るまで、終始一貫していたのは、クリエイティビティがもはや広告やデザインという閉じた領域のものではなく、ビジネス、社会課題、そして私たち一人ひとりの生き方そのものに深く関わっているという事実でした。

世界の最前線の議論を自分の視点に引きつけて考える、そんな知的な刺激に満ちた「MaとChiの寺子屋」。

初参加の社会人は「普段なかなか出会えないゲストと直接お話できる貴重な機会」「トークテーマや視点が幅広くて面白い」といったお声を、学生の方からは「社会人の方のお話を直接聞ける貴重な場」「授業では教わらない、幅広いお話が聞ける」といったお声をいただいており、複数回ご参加者いただいている方も「毎回セッションが刺激的で面白く、タメになる」と、毎回、大変好評なMaとChiの寺子屋。

次回の開催も、目が離せません。

「MaとChiの寺子屋」は、今後もこのような刺激的な出会いと学びの場を提供していきます。次回のイベントでお会いできることを楽しみにしています。

今後のご案内

メインセッションにご登壇いただいたスピーカーのお二人、共同主催者と参加者の皆様のご協力のおかげで盛況に終わることができました。

今後も、学生から社会人まで、気軽にクリエイティビティを磨ける場をご提供できるよう努めてまいります。

MaとChiの寺子屋の次回のご案内はPeatixイベントページより行いますのでフォローお願いします。

本イベントに関わる各種団体の詳細や、その他のご案内については以下をご確認ください。

この記事をシェアする

.jpg&w=3840&q=75)