デザイナーとの準委任契約とは?外注時に知っておきたい業務委託の基本と注意点

はじめてデザイナーに業務を外注する際、クリエイティブチームのマネージャーが直面しやすい課題のひとつが「契約形態の選択」です。特に、成果物に対する対価ではなく業務の遂行そのものに対して報酬を支払う「準委任契約」は、柔軟な働き方が求められるデザイン業務において多く採用されている形式です。

しかし、「請負契約との違いは?」「トラブルを防ぐにはどこまで明文化すべきか?」といった実務面での不安を感じる方も少なくありません。契約形態の理解不足が、認識のズレや納品遅延といったリスクにつながるケースもあるため、基本を押さえることが重要です。

本記事では、デザイン業務を外部委託する際に知っておきたい「準委任契約」の基本と、他の契約形態との違い、契約書作成時の注意点についてわかりやすく解説します。また、信頼できるデザイナーと出会い、スムーズに契約を進めるための手段として、クリエイターマッチングサービス「オプサー」もご紹介します。

準委任契約デザイナーと出会うならオプサー

「UIデザイナーのリソースが足りないためプロダクト開発に遅れが出ている」「インハウスデザイナーのリソースを拡大したい」などお悩みがあれば、多くの近しい実績と経験を持つクリエイターに依頼することがオススメです。一人目の相談相手としてオプサーはいかがでしょうか?

オプサーのポイント

- 契約からマッチングまで最短3時間で完了

- 月額無料で実績豊富なクリエイターと出会える

- クリエイターの選定からディレクションまでお任せも可能

あなたにぴったりのクリエイターと必ず出会えるマッチングサービスオプサー。まずはお気軽にご登録ください!

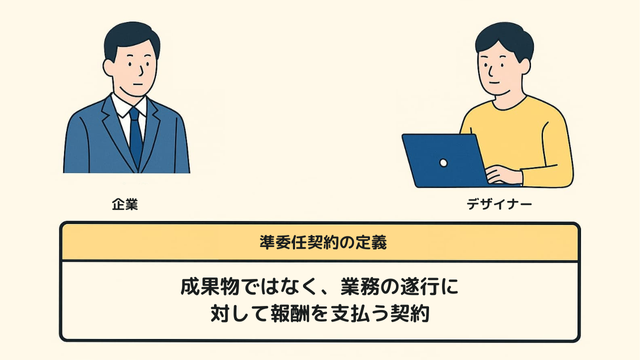

準委任契約とは何か

準委任契約とは、法律上の「委任契約」の一種であり、主に事務的な作業や専門知識を要する業務など、特定の成果物を納品するのではなく、「業務の遂行そのもの」に対して報酬が発生する契約形態です。

例えば、進行管理、デザインディレクション、Webサイトの運用・改善など、作業の過程や経過が重視される業務は、準委任契約の対象となることが一般的です。成果の完成が必ずしも求められないため、業務に柔軟性を持たせやすく、状況に応じた対応がしやすいという特徴があります。

また、労働契約とは異なり、発注側が指揮命令を直接行うことはできず、あくまで業務内容と成果に対する合意をもとに、対等な立場で業務が進行します。

デザイン業務における重要性

デザイン業務は、必ずしも明確な完成物や納品物があるとは限らず、プロセス全体の中で意思決定や修正が繰り返されることが多い領域です。そのため、「いつ何をどこまでやるのか」が逐次変化することもあり、柔軟に対応できる契約形態が望まれます。

準委任契約は、こうしたプロセス重視のデザイン業務と非常に相性がよく、たとえば以下のようなケースで活用されています:

- ブランド構築やトンマナ設計など、複数回の打ち合わせや調整を前提とした業務

- 長期的な運用を見据えたバナー・LPなどの制作支援

- 社内チームと連携して進めるUI/UX改善プロジェクト

一方で、成果物の完成や納期遵守を重視するプロジェクトには、請負契約の方が適している場合もあるため、業務の性質に応じた判断が求められます。

業務委託の準委任契約とは?

準委任契約の定義

準委任契約とは、「業務の遂行」に対して報酬が発生する契約であり、完成された成果物ではなく、プロセスそのものが重視される点が特徴です。民法上の「委任契約」のうち、法律行為以外の事務作業などに適用されます。

たとえば、デザイナーが企業の担当者と打ち合わせを重ねながら制作方針を決定し、複数回にわたって修正を行うようなプロジェクトは、準委任契約に適しています。

他の契約形態との違い

準委任契約と混同されやすい契約形態として、「請負契約」や「労働契約」があります。以下に、それぞれの主な違いを整理します。

契約形態 | 特徴 | 成果責任 | 指揮命令関係 | 柔軟性 |

|---|---|---|---|---|

請負契約 | 完成された成果物の納品が前提 | あり | なし | 低い |

労働契約 | 雇用関係に基づく就労 | なし | あり | 高い(ただし管理責任も発生) |

準委任契約 | 業務遂行自体への対価が発生 | 原則なし | なし | 高い |

このように、準委任契約は成果物よりも「進行と対応力」が重視されるプロジェクトに向いており、柔軟性を求める現場に適しています。

特にクリエイティブ領域では、仕様が都度変化するケースも多く、過剰な成果責任を求めにくいことから、外部パートナーとの信頼関係を重視した準委任契約の導入が増えています。

請負契約と委任契約の違い

請負契約の特徴

請負契約は、「完成された成果物の納品」を目的とする契約です。成果物が完成してはじめて報酬が支払われるため、納期・品質・仕様などが明確に定められる傾向があります。

デザイン業務でいえば、「ロゴ1点○○円」「LPデザイン○○ページ納品」など、納品物が明確に定義されている単発案件や成果重視のプロジェクトに多く用いられます。

メリット:

- 納品物に対しての報酬体系が明確

- 完了基準があるため管理がしやすい

デメリット:

- 柔軟な変更や追加要望に対応しづらい

- 修正回数などの条件を明確にしておかないと、追加対応が膨らむ可能性

委任契約の特徴

委任契約は、法律行為(例:代理交渉や契約締結など)を他者に委ねる契約です。主に士業(弁護士・行政書士など)と結ぶ契約で、クリエイティブ業務ではあまり一般的ではありません。

特徴:

- 法律行為を委託する点が大きな違い

- 一般的な業務外注(非法律行為)には向かない

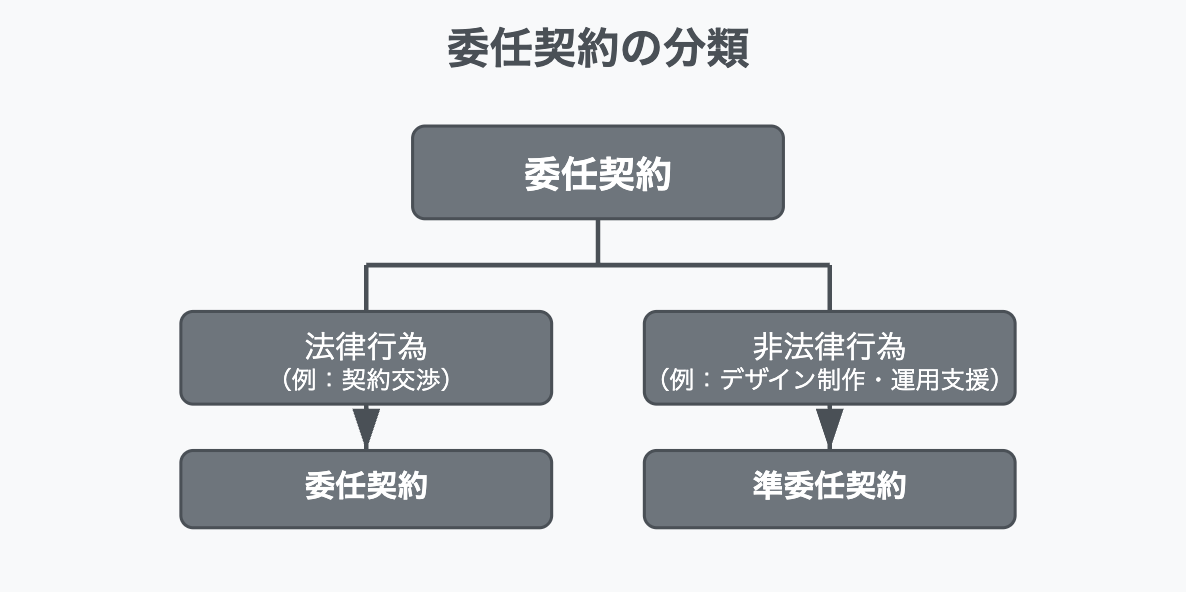

準委任契約の位置付け

準委任契約は、委任契約のうち「法律行為ではない業務」に適用される契約です。事務作業や専門的な制作業務などが含まれ、デザイン業務はこのカテゴリに該当します。

イメージ図で整理すると以下のようになります

つまり、請負契約が「完成品重視」であるのに対し、準委任契約は「プロセス重視」となり、進行中の調整やコミュニケーションが重要になる業務に適していると言えます。

準委任契約が適しているケース

スタートアップのUIデザインチームにUIデザイナーとして参画

柔軟性が求められる初期開発フェーズに最適な契約形態

スタートアップでは、プロダクトのUIが頻繁に見直される開発初期フェーズにおいて、業務委託のUIデザイナーと協業する場面が多くあります。

このような状況では、「何を・いつまでに・何回納品」といった成果物ベースの契約ではなく、プロセス重視で設計・検証・改善を繰り返す準委任契約のほうが適しています。

- プロダクトマネージャーやエンジニアとのFigma上での非同期な共同作業

- 週次レビューでのUI改善方針のディスカッション

- A/BテストによるUIの検証と調整業務

準委任契約が有効な理由

- 「完成品」ではなく「継続的な価値提供」が求められる

- 要件が流動的なスタートアップの環境と相性が良い

- 業務の進行状況に応じて報酬が発生することで、コストの透明性を確保できる

事業会社のインハウスデザイナーとして参画

社内にデザイナーがいない、もしくは専任がいない事業会社にとって、準委任契約は「一時的な外部パートナー」を持つ感覚で使いやすい契約形態です。

たとえば以下のようなケースでは特に適しています:

- 新サービス立ち上げに伴うブランド開発

- スポット的な採用広報支援(採用パンフやWebのブラッシュアップなど)

- SNSやキャンペーンごとのデザイン支援

これらの業務は、施策ごとに状況が変化したり、回数やボリュームが固定しにくいため、柔軟に発注できる準委任契約を活用することで、社内の負担軽減やスピード感ある推進が可能になります。

準委任契約が有効な理由

- 業務内容が多岐にわたり、固定された成果物で管理しづらい

- 企業文化や業務フローへの理解が求められるため、中長期的な関係が前提となる

- 必要に応じて業務範囲や優先順位を柔軟に見直すことができる

準委任契約を結ぶ前の準備

必要な書類と情報

準委任契約をスムーズに締結するには、事前に必要な書類や情報を整理しておくことが重要です。最低限、以下の項目を準備しておくとよいでしょう。

- 契約書(準委任契約書)

契約の目的、業務範囲、報酬、期間、守秘義務などを記載します。 - 業務内容の整理シートまたは業務仕様書(SOW)

何を誰が、いつまでに、どこまでやるのかといった詳細を文書化します。 - 見積書・発注書(必要に応じて)

金額や納期の認識を明確にする補助資料として活用されます。 - 報酬支払条件・請求書フォーマットの確認

月末締め/翌月末支払など、支払サイクルや経理ルールも事前に共有しておくとスムーズです。

事前確認すべきポイント

準委任契約は柔軟な契約である一方で、双方の期待値がずれてしまうとトラブルのもとになります。以下のようなポイントは契約前に必ず確認しておきましょう。

- 業務範囲と役割分担は明確か?

“どこまでを外注し、どこからが社内の担当か”を明文化することで、進行中の混乱を防げます。 - 契約期間と更新条件は合意されているか?

初回契約期間を1〜3ヶ月とし、以降は成果や相性を見て更新するケースが一般的です。 - コミュニケーション体制は整っているか?

担当者の窓口を決め、連絡手段(Slack/Chatwork/メールなど)やレスポンスの頻度についても合意しておくと安心です。 - 途中で業務量が増えた場合の対応方針は?

月額固定なのか、時間単位で清算するのかなど、変動要素への備えも事前に取り決めましょう。

こうした準備があることで、後の「契約書作成」にもスムーズに移行でき、トラブルを未然に防げます。

業務委託契約書の書き方と注意点

契約書作成の重要性

準委任契約は、業務の“成果”ではなく“遂行”に対して報酬が発生するため、どこまでが業務に含まれるのかを事前に文書で明確化することが重要です。

口頭での合意や、メールのやりとりだけで業務が始まってしまうと、業務範囲や責任分担について後から認識違いが発生しやすくなります。

契約書は、万が一のトラブル回避だけでなく、お互いが安心して業務に集中するための“共通の土台”として機能します。

記載すべき項目

準委任契約書には、最低限以下の項目を含めるのが望ましいです。

項目 | 内容のポイント |

|---|---|

契約の目的 | 何のために契約するのかを明記(例:新規サービス立ち上げに伴うデザイン支援) |

業務内容・範囲 | 担当業務の詳細(例:バナー作成、ミーティング参加、レビュー対応など) |

業務の実施方法 | 連絡手段、納品形式、進行方法の合意 |

契約期間 | 開始日・終了日、および更新の有無・条件 |

報酬・支払条件 | 月額・時給・固定単価など報酬形態と支払期日 |

守秘義務 | 業務上知り得た情報を第三者に漏らさない義務の明記 |

知的財産権の取り扱い | 制作物の権利をどちらが保有するかを明確に |

解除条件 | 契約を途中で終了させる条件や手続きについて |

これらの項目は、テンプレートをもとにしつつ、案件の特性やリスクを考慮して調整することがポイントです。

よくあるミスとその回避策

よくあるミス | 回避策 |

|---|---|

成果物と業務プロセスの混同 | 成果物がある場合は、成果物納品と業務支援を分けて記載 |

口頭合意だけで契約スタート | 契約開始前に、署名または電子契約を完了させる |

責任範囲が曖昧 | 「レビュー対応は◯回まで」「作業修正は発注書単位で」など具体的に明記 |

契約終了条件の記載漏れ | 双方からの解約通知の猶予期間などを明記する |

こうした点に注意することで、トラブルのリスクを減らしつつ、良好なパートナー関係を構築できます。

契約書作成時の実践例

契約書テンプレートの提示

実務に役立つよう、準委任契約のひな形を一部抜粋してご紹介します。実際のプロジェクトに合わせて内容を調整する必要がありますが、基本構造の参考としてご活用ください。

--

<準委任契約書(抜粋)>

第1条(契約の目的)

甲(発注者)および乙(受託者)は、以下の業務について準委任契約を締結する。

業務内容:自社Webサイトに関するUI/UXデザインおよび運用サポート

第2条(業務の範囲)

1. 乙が実施する業務は、以下の内容を含むものとする。

① UI改善に関する企画立案

② デザイン案の作成および修正対応

③ 担当者との定例ミーティングへの参加(週1回)

2. 上記に含まれない業務については、別途協議の上、追加契約とする。

第3条(契約期間)

契約期間は、2025年5月1日から2025年7月31日までとする。以後、双方の合意により1ヶ月単位で更新可能とする。

第4条(報酬および支払い条件)

1. 本業務に対する報酬は、月額50万円(税抜)とする。

2. 報酬は、月末締め翌月末払いにて、乙の指定口座に振込む。

…(以下略)

--

実際の記入例

たとえば、以下のようなプロジェクトでの適用イメージがあります:

プロジェクト内容 | 記入内容(業務範囲) | 報酬形態 |

|---|---|---|

新規ブランド立ち上げのアートディレクション | ・ブランドコンセプトの設計 ・デザインレビュー支援 ・定例会議の参加 | 月額固定(40万円) |

採用広報のバナー制作支援 | ・週1〜2回のバナー制作 ・社内担当との連携/修正対応 | 時間単価(¥5,000/h) |

LP改善と運用サポート | ・ヒートマップ分析と提案 ・A/Bテスト用デザインの作成 | 月額+追加成果物は別途見積 |

このように、業務内容が定常的かつ成果物ベースではないプロジェクトほど、準委任契約に適していることがわかります。

法的リスクとその回避策

準委任契約におけるリスク

準委任契約は柔軟な契約形態である一方、業務の成果が明確でないことによる“責任範囲の曖昧さ”がトラブルの火種になることがあります。特に以下のようなリスクには注意が必要です。

- 業務内容の認識違い

「どこまでが業務に含まれるか」の境界が曖昧なまま進行すると、追加対応の可否や報酬の妥当性で揉める可能性があります。 - 進捗や品質への期待ズレ

成果物がないぶん、クオリティの評価基準が曖昧になりやすく、「思っていたものと違う」と感じるケースが発生します。 - 雇用契約とみなされるリスク(偽装請負)

指揮命令系統が発注側に偏りすぎていると、労働契約とみなされ、社会保険や労働法上の問題になる場合があります。

法的リスクを避ける方法

これらのリスクを未然に防ぐためには、契約書の整備だけでなく、日々の運用ルールや関係構築にも注意を払う必要があります。

リスク | 回避策 |

|---|---|

業務内容の不明確さ | 契約書・業務仕様書に業務範囲を明記し、定期的に見直す |

クオリティ認識のずれ | レビュー回数・成果物のレベル感などを事前に擦り合わせる |

偽装請負の懸念 | 指揮命令は避け、依頼の形式は“依頼・相談ベース”を徹底する |

契約期間の長期化に伴う不透明さ | 定期的な契約更新と業務の棚卸しを実施する |

また、デザイナーとの契約に不安がある場合は、マッチングサービスを活用し、事前に契約書や業務設計の支援を受けるという方法も有効です。

たとえばクリエイターマッチングサービス「オプサー」では、準委任契約による支援を多数行っており、初めての外注でも安心して進められる仕組みが整っています。

【無料配布】クリエイターの業務委託採用、正社員採用を徹底比較

オプサーでは読者の皆様が社外デザイナーとの組織づくりの事例としてオプサーが独自に作成したホワイトペーパーを無料配布しております。

無料DLは以下よりご確認ください。

※ダウンロードにあわせて、営業電話を行うことはございません。

【無料配布】クリエイターの業務委託採用、正社員採用を徹底比較資料はこちら

まとめ

デザイナーとの外部協業において、「どの契約形態を選ぶか」は、プロジェクトの成功を大きく左右する重要なポイントです。

中でも準委任契約は、プロセス重視・柔軟対応型の業務に最適な契約形態であり、特にクリエイティブ業務との相性が非常に高いものです。

ただし、その柔軟さゆえに、業務内容や責任範囲が曖昧になりやすく、トラブルの原因にもなりかねません。

契約前の準備・業務の明確化・定期的な見直しを行うことで、より安定した協業体制が築けます。

契約の不安を取り除き、クリエイティブな成果を最大化する第一歩として、ぜひ本記事の内容を参考に、外部デザイナーとの協業を検討してみてください。

この記事をシェアする

.jpg&w=3840&q=75)