.png%3Ffm%3Dwebp%26fit%3Dcrop%26w%3D960&w=3840&q=75)

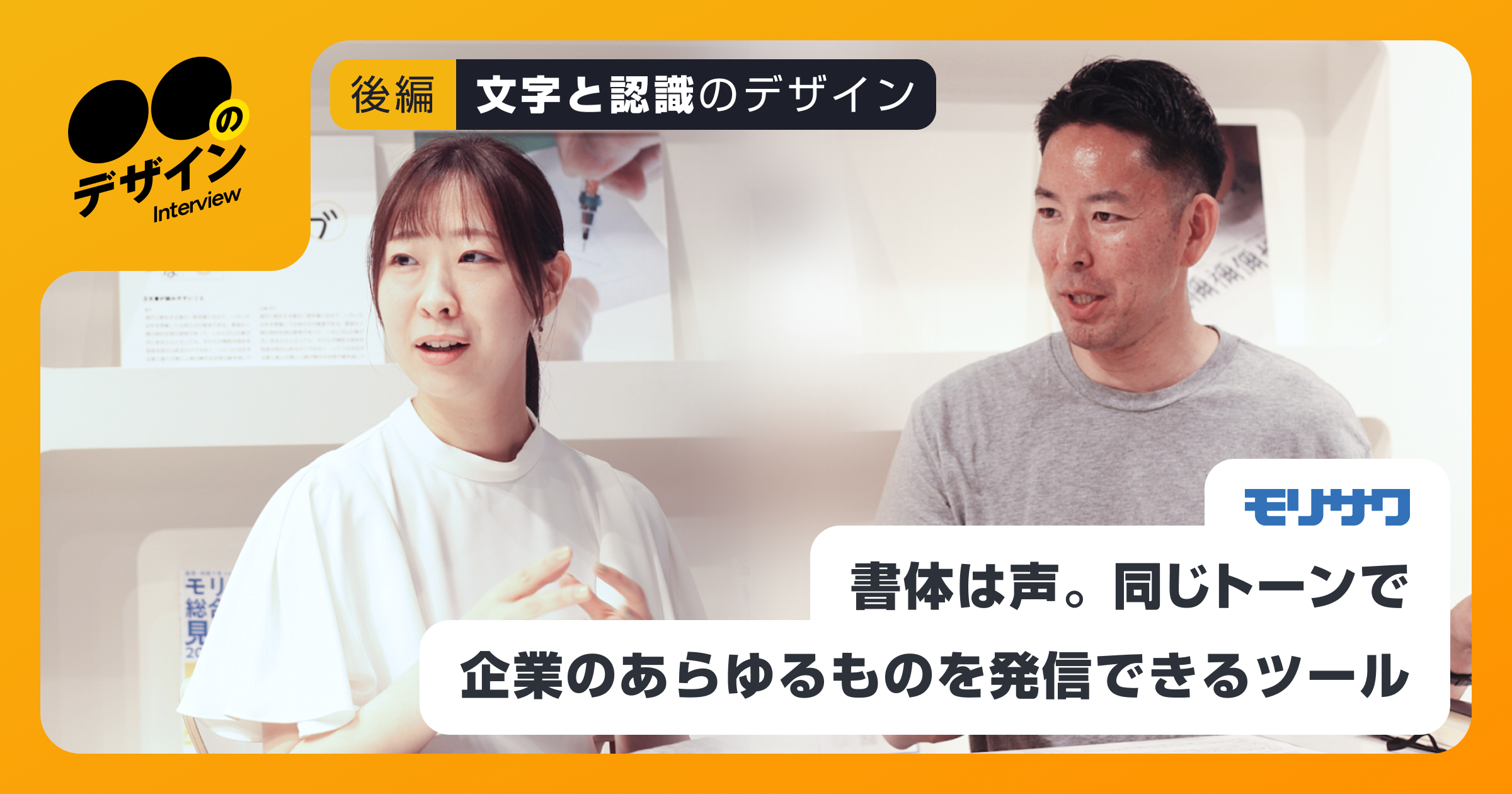

書体を提案するということは、生活者から見えるイメージを変えるということ / 株式会社モリサワ

株式会社モリサワ デザイン企画部デザイン企画課 貫真由 氏 / 仁田大介デザイン事務所 仁田大介 氏

業界や分野問わず”デザイン”に関わる方々に、目的や信念、その領域におけるデザインに関する考え方やノウハウを伺っていくコンテンツシリーズ「◯◯のデザイン」。

今回は「文字と認識のデザイン」と題し、前編ではフォントが与える「生活のデザイン」について、日本国内のフォントサービス市場でトップシェアを誇る株式会社モリサワの貫真由さんと、CI・VI、コーポレートブランディングなどを行うアートディレクター / グラフィックデザイナーの仁田大介さんにお話を伺いました。

普段生活している環境にこそ、文字は存在する。だからこそフォントには影響力がある。

– よろしくお願いします。早速ですが、仁田さんは普段からデザインでフォントを使われているとお聞きしました。「Morisawa Fonts」も使われているのでしょうか。

仁田氏

はい。

「MORISAWA PASSPORT」の時から使っていて、ロゴデザインや企業の会社案内、コーポレートサイトなどのデザインをするときに、「Morisawa Fonts」を使っています。

クライアントの業種はさまざまなのですが、大企業やその関連企業からの依頼には幅広い層に向けた”真面目さ”を表現していくデザインを求められることが多い為、個人的には「Morisawa Fonts」との相性が良いと感じています。

貫氏

そうなんですね!

「MORISAWA PASSPORT」の時からご利用いただき、ありがとうございます。

「Morisawa Fonts」は、元々サブスクリプションのフォントサービスとして展開していた「MORISAWA PASSPORT」の後継サービスです。

約2,000以上の書体を扱っており、基本書体からデザイン書体まで様々な書体を提供しています。

世界各地の言語にも対応しているので、国内はもちろん海外での情報発信など多言語が必要な場面でもご活用いただけます。

また、「MORISAWA PASSPORT」とは異なり、ユーザー単位でライセンスの付与を行うため、例えば自宅と会社など複数端末(2台まで)でご利用いただくことが可能になりました。

なので、Web 上で使いたいフォントをアクティベートしておけば、ご利用のどの端末でも同じ書体が使えます。

仁田さんが仰った通り、弊社のフォントといえば真面目でかっちりとしたイメージを持たれることが多いのですが、デザイン系のポップなフォントも数多くリリースしているので、ぜひご覧になってみてください。

– なるほど。仁田さんはモリサワのフォントを長く愛用されてるのですね。

ちなみに、仁田さんはMorisawa Fontsを使って、フォントからデザイン提案をする場合はどのようにご提案をされるんでしょうか。

仁田氏

まずは、書体やデザインについて詳しくない方でも簡単に見分けがついて、イメージがつきやすいフォントを複数種類選んでご提案します。

例えば、普段みなさんも使われているようなゴシック体や明朝体、それにプラスして丸ゴシックや筆字のような明朝体など、比較しやすいように個性的なフォントもいくつか選定します。

それらを絞り込み、順序立てて説明することで、定番書体の微細な特徴の違いなどを理解していただき、オリジナリティを模索していきます。

とは言え、クライアントがフォントを通して何を達成したいのか?が重要なので、複数のフォントに対するご意見を聞きながら達成目標を具現化して方向性のすり合わせを行っていきます。

なにしろ、2,000書体以上もあるので緻密な意匠の違いやフォントの組み合わせ、相性などを説明してもすべて理解するのは難しいと思っています。

そのため、書体をいくつか絞った上で要望をブレイクダウンしていくという提案方法が最適だと考えおり、その後の運用も考えてご決断いただいています。

– なるほど。

貫さんも企業から直接フォント提案を依頼される場合もあるんでしょうか。また、どういったご相談が多いですか?

貫氏

普段生活している環境を思い出していただければイメージが付きやすいと思うのですが、書籍やポスター、商品パッケージ、看板、電子機器の画面、駅や商業施設のサインなど色々な場面で文字が使われています。

それだけ普段から生活者の目に触れるので、文字のイメージを変えるってとても重要なことです。

例えば、商品パッケージなどでパッと目を引く書体のご提案や、アプリ内の小さな文字で表示しても読み間違えにくい書体など、幅広いご相談をいただきます。

あとは、もともと弊社で扱っている書体を提案することもありますし、コーポレートフォントやブランドフォントを開発したいというご相談も最近は増えてきているんです。

ただ、書体の開発は、弊社の場合、ゼロから作るとだいたい2年くらいかかります。

もちろん案件によっては納期がありますので、全てをオリジナルにするのではなく、平仮名だけだったり、書体の文字数を減らしたり、ゼロからではなく、既存のフォントをベースにカスタマイズするなどして数ヶ月の短納期で開発することもあります。

例えば、既存のフォントをベースに平仮名をオリジナルにカスタマイズするだけで、フォントの印象を変えることができます。

フォントをどう選ぶべきか分かっていないことが課題。だからこそ丁寧なコミュニケーションを。

– ありがとうございます。

お二人ともフォントをご提案される上での苦労や課題ってありますか?

仁田氏

私は、課題になってない課題が多いと感じています。

実際ご提案するクライアント側にデザイナーがいないことが多いので、フォントに対する知識や認識、重要性についてよく分からない方がほとんどだと思います。

クライアントも彼らの課題やニーズに対して、なぜフォントを決めるのか、どう選ぶべきか分かっていません。

したがって、どのような雰囲気やイメージを好むのか、どのような世界観を表現したいのか、誰に届けたいのかなど、方向性を提示してもらうようにしています。

具体的にお話を伺っていくと、みなさんこだわりをお持ちなんです。

そうしたこだわりや好きの部分を丁寧に掬い上げていくような仕事の仕方を心がけています。

貫氏

そうですね。

やはりフォントの細かな話はあまり知られていませんので、フォントの機能として実現できることやフォントの何をどう変えるとどのように印象が変わるのか、などを丁寧にご説明しています。

なので、ご提案前のコミュニケーションを大事にしていますね。

あとは定番フォントの違いをどう伝えるかもすごく苦労するポイントです。

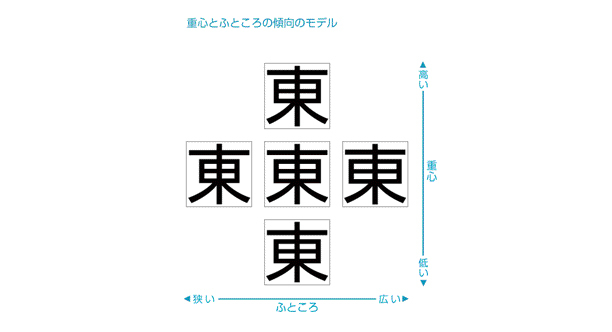

例えば同じゴシック体でも「トメ」や「はらい」の空間が狭いか広いか、ちょっとの差で印象は変わるんですけど、なかなかご理解いただけないことも多いので、地道に説明をして知っていただくことを心がけています。

仁田氏

フォントの違いについての説明は難しいですね・・・

例えばフォントを比べるときに、何の文字を見ると、デザインの違いに気づきやすいなどありますか?

貫氏

「ハネ」や「はらい」が含まれている書体は比較しやすいと思います。

あとは、「東」という文字は真ん中の「田」の部分の空間が広いか狭いかなどの「ふところ」や、「重心」が高いか低いかの印象の違いがわかりやすいので、ご説明するときに使うことが多いです。

– ありがとうございます。

書体を決める、変えるということは生活の一部を変えていくことであり、書体の提案においては知識が浅い方でもわかるように、書体に関して知識のインプットと丁寧なご説明、クライアントとのコミュニケーションが非常に大事だということが分かりました。

後編では、フォント選びから提案をしていくことの重要性、昨今重要視されているユニバーサルデザインについてお話を伺えればと思います。

▼後編はこちら

この記事をシェアする

.jpg)

.jpg&w=3840&q=75)